重庆鲁能巴蜀中学以创新实践作答“钱学森之问”

2005年7月29日,94岁的钱学森面对前来探望的温家宝总理,提出了振聋发聩的“钱学森之问”——“现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特的创新的东西,老是‘冒’不出杰出人才。这是很大的问题。”“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”这一问引发了社会对中国教育未来发展的深刻思考,推动了教育对创新人才培养的重视,促进了资源投入、科研产出的诸多进展:《国家中长期教育改革和发展规划纲要》明确提出创新人才培养模式;中国科研人员总量实现规模性突破;各高校纷纷探索通识教育与科研实践相结合的有机路径……历史的长河奔腾不息,这一问早已化作我国教育、科技、人才工作的内生动力。

在新时代的教育与发展格局中,党和国家领导人指明了前行的方向。党的二十大报告指出,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”。并在全国教育大会上强调,“要统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,一体推进教育发展、科技创新、人才培养”。

在这样的时代背景下,重庆鲁能巴蜀中学积极探索创新育人模式,力求为国家培育出伟德体育:具备创新精神与实践能力的优秀人才。20年后的今天,我们共同回望这个关乎国家未来的世纪之问、睿智之问,用探索和创新诠释教育人的使命与担当,合力用一场生动的教育实践给出新鲁巴人的答案。

“播一颗科学的种子,报效祖国”这句镌刻在校园里的育人路径箴言,恰是对“钱学森之问”最朴实的回应。学校创新性提出的这一理念,将钱学森倡导的“科学知识与文化艺术修养结合”的教育思想具象化,构建起独特的“科·艺”共生型育人模式。其内涵是激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣,培养其探索性、创新性的思维品质,最终服务于民族复兴的伟大事业。

将科学的种子撒向充满好奇的心灵。今年第十届校园科技文化节活动现场,不仅有真飞机进校园,还有卫星模型、火星车、电磁炮等,让全校师生收获“硬核+趣味”的双重体验。在“太空知识竞答”“太空先锋·卫星知多少”“国之重器”“航天小工匠”等众多科普展区前,同学们排成一条条长龙,等待体验交流。参与活动的飞行员刘纪生被热情高涨的同学们围着问个不停,连连夸赞这里的孩子求知欲爆棚。

“呵护好奇心,激发想象力。”分管科技教育的副校长张培炜分享道,学校采用“科学普及(全面性)→兴趣活动(驱动性)→创新拔尖(指向性)”的阶梯式发展路径,初步探索了“学科融通、学段贯通、场域联通”的实践路径。

面向未来,久久为功。有机整合资源,致力于搭建各种平台,从根本上激发学生科技报国的热情。目前学校科技文化节已举办十届,还有各种机器人大赛、科技模型大赛、艺术表演活动,多维度激发学生探索欲,点燃其探界逐梦的火苗,助其奔向科学的星辰大海。

“一个有科技创新能力的人不但要有科学知识,还要有文化艺术修养。没有这些是不行的。”钱老回忆自己小时候,父亲既让他学理科又送他去学绘画和音乐。他觉得艺术上的修养对他后来的科学工作很重要,开拓了其科学创新思维。同样,学校立足“三维六力”人才培养目标,探索构建的“科·艺”阶梯科学课程体系,充分体现了学校对未来人才培养的前瞻性思考。

在学校的科学实验室内,展示着高一学生卢冠廷与伙伴们自主设计调试的《鲁巴校园2.0》。这个获得宋庆龄少年儿童发明奖的作品,以艺术化的界面和可视化数据赢得评委青睐。“科技应当服务生活,而艺术能让技术更温暖。”卢冠廷同学的这番话,折射出学校科技教育“三维六力”培养目标的深层内涵——家国情怀、科学素养、艺术修养的有机统一。

2025年,学校与钱学森科学教育研究会联合创办“钱学森班”,以拔尖创新人才培养的“鲁巴实践”为路径,依托研究会顶尖资源,开发“爱国·科学·健康”三维核心课程体系,为学校科技教育全域推进提供了可复制的理念和实践样本。育人方式的变革,彰显出学校对拔尖创新人才孵化的核心驱动力。

学校以“钱学森班”为支点,探索建立三维融通育人模式。通过跨学科任务链驱动、“三三三”贯通模式、虚实融合场域等创新举措,为拔尖创新人才的培养提供了有力支持。例如,“钱学森班”创设的“空天任务”项目群,涵盖了航天器设计、轨道计算、太空天文观测与摄影等跨学科项目,能让学生在真实问题的驱动下进行深度学习。

这种打破学科壁垒的育人实践,正是学校对钱学森教育思想的创新诠释。近三年来学校学生在科创竞赛中获国家级奖项76人次,其中科艺融合类项目占比达42%。2025年更创下单年斩获3项国际机器人竞赛金奖的佳绩,获奖学生均选修了《科创作品设计》等跨学科课程。

学校正在筹建面积达2495平方米的钱学森科技馆,该馆的VR虚拟现实课程将带来教学场景的革命。例如学生可以通过虚拟拆解长征火箭模型,同步在物理课堂学习推进原理,在艺术课堂绘制航天器工业设计图。“这肯定比单纯让学生背公式有趣多了!”物理教师元星感叹,“场景再造·数字筑基”的建设原则将在鲁巴校园内真正实现。

在平台建设方面,学校已获评并挂牌“小平科技创新实验室”“全国青少年航空特色学校”“重庆市科普基地校”“足球外围平台:网络学习空间应用普及优秀学校”“重庆市科技高中”等荣誉称号,为全校师生营造了浓厚的科学教育氛围;师生共同参与的“低空救援无人机”项目更受到区武装部好评,彰显出国防教育的育人成效。

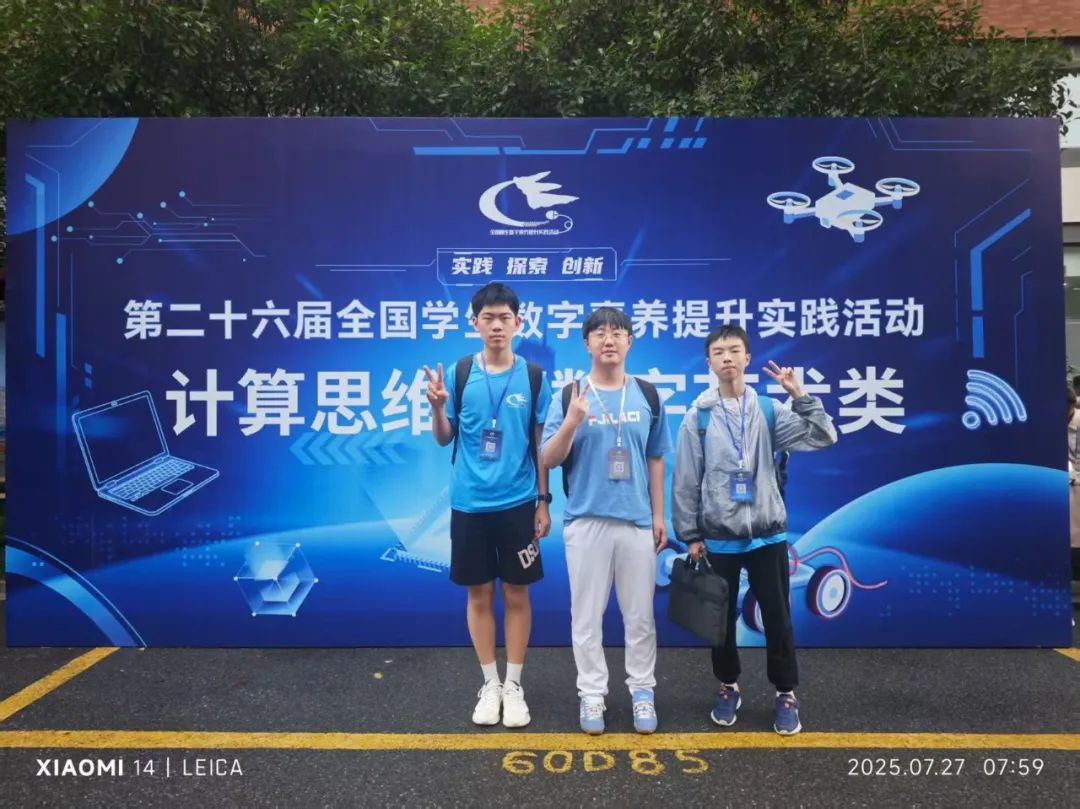

2025年正值钱学森归国70周年,站在“钱学森之问”提出20周年的历史节点,梳理学校科技教育的探索之路,以阶段性成果回应“钱学森之问”:通过“核心校-枢纽校-基点校”三级辐射网络,12门科艺融合课程已惠及周边6所学校。2025年暑期,来自城口的山区学生在该校实验室完成了人生第一次机器人编程,这个画面正是对教育公平与质量协同发展的生动诠释。从宋庆龄少年儿童发明奖的3金5银2铜,7人晋级国赛到全国信息素养大赛包揽重庆赛区编程项目冠军;从科创竞赛1200余人次获奖(其中全国一等奖93人次,省级一等奖265人次)到师资队伍中科技教师占比达25.5%,这些数字背后,是新鲁巴人对教育本质的坚守——不是培养答题高手,而是孕育能在星辰大海中开拓疆界的创新者。

“我们不做教育的孤勇者。”党委书记张勇表示,学校正牵头制定《科技高中科学素养评价指南》,将“三维六力”培养经验转化为可推广的标准体系。这种开放共享的姿态,或许正是对钱学森“集大成,得智慧”教育理念的最好致敬。

济济多士,乃成大业;人才蔚起,国运方兴。在重庆这座英雄之城,鲁能巴蜀中学砥砺深耕,用科学与艺术交织的育人实践,奋力续写着新时代科技报国的薪火传奇。或许这就是历史命题最有力的当代应答。

(图文/重庆鲁能巴蜀中学)